Il mitraismo È la religione del dio iranico e persiano Mithra quale si venne costituendo attraverso un lungo e complicato processo che, iniziatosi a Babilonia, si compì specialmente in Asia Minore al tempo della diaspora iranica (dopo la caduta dell’impero persiano degli Achemenidi nel 330 a. C.) e al contatto con l’ellenismo. Al sincretismo religioso iranico-babilonese (assimilazione del dio solare Mithra al babilonese Šamaš, il Sole) seguì un più accentuato sincretismo irano-ellenico di cui è documento cospicuo il monumento sepolcrale del re di Commagene Antioco I (69-34 a. C.) nella montuosa regione del Tauro, dove Mithra è identificato con Helios e con Apollo (fig.1), Ahura Mazda (Oromasdes) con Zeus, Artagnes (l’avestico Verethraghna) con Eracle. Il risultato di questo processo fu la formazione di un mistero iranico analogo agli altri misteri orientali, ma sacro a un dio – Mithra – che non è un dio della vegetazione (non muore né risuscita), ciò che conferì un carattere particolare al mistero stesso e alla sua iniziazione.

La deportazione dei pirati di Cilicia in Grecia per opera di Pompeo nel 67 a. C. (essi erano dediti, fra altro, al culto di Mithra) rappresenta forse il primo contatto del mitraismo col mondo occidentale. Ma in Grecia il mitraismo lasciò poche tracce (a Patrasso, al Pireo, nell’isola di Andro), mentre a partire dalla fine del sec. I d. C. s’introdusse in Italia (Capua, Ostia), e in Roma, indi in tutto l’Occidente, specie nelle provincie nordiche di confine – Mesia, Dacia, Pannonia, Germania, Britannia – dove lo propagarono le guarnigioni militari, fra le quali il mitraismo trovò i suoi adepti più numerosi e fedeli.

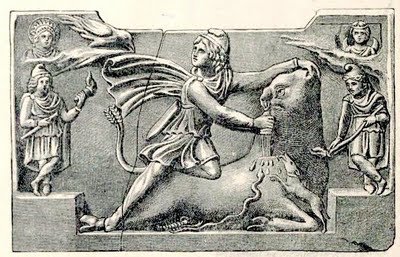

I santuarî mitriaci (mitrei) erano per lo più sotterranei o semisotterranei (cripte), di pianta rettangolare, con due banchi per i fedeli lungo i lati maggiori (figg. 2, 3), un altare nel mezzo, e nel fondo – di fronte all’ingresso – per lo più una grande lastra marmorea in cui era rappresentata, secondo un motivo tipico derivato dall’arte ellenistica (Fr. Saxl), l’impresa culminante del dio, cioè la tauroctonia: Mithra in atto di uccidere un toro ferendolo con una spada, sì che il sangue sgorga dalla ferita, e alcuni animali (cane, serpente) si adergono a lambirlo, mentre altri (scorpione, formica) cercano di colpirne i genitali. Il cane è animale utile (appartiene all’ordine di Ahura Mazda); il serpe, lo scorpione, la formica sono animali dannosi (particolarmente alla vegetazione: appartengono all’ordine di Ahriman). Il toro, dalla cui coda eretta spuntano delle spighe di grano, è il toro cosmico che, morendo, dà origine alla vita (dal suo sangue nasce la vite, dal suo midollo spinale il grano, dal suo seme le specie animali), secondo una tradizione conservata nelle scritture zoroastriche. Probabilmente tutto ciò risale a un antico mito iranico avente il suo fondamento nel culto, e precisamente in quei riti agrarî – destinati a promuovere la vegetazione – a base di sacrifizî cruenti e di danze e libagioni inebrianti che dai Greci sono designati come μιτράκανα; ma forse Mithra non fece che prendervi il posto di un antico nume della vegetazione, il che dunque farebbe intravvedere anche nei misteri mitriaci la presenza di quella religiosità agraria che sta alla base dei misteri in genere (v. misteri).

Il momento più splendido del mitraismo fu tra la fine del sec. III e il principio del IV, quando esso s’identificò in certo qual modo con la religione orientale del Sole assunta a religione ufficiale (sotto Aureliano) dello stato romano. A Carnuntum, sul Danubio, antico centro mitriaco, Diocleziano restaurò e dedicò un santuario D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) fautori imperii sui (CIL, III, n. 4413). Dopo incominciò la decadenza. Una ripresa si ebbe – specie a Roma – con Giuliano, e sino alla fine del sec. IV. Nel sec. V il mitraismo poté mantenersi solo qua e là in qualche angolo provinciale (Val di Non). (V. tav. a col.).

Mitrei di Roma:

- Mitreo di San Clemente (visibile)

- Mitreo Barberini (con tauroctonia affrescata)

- Mitreo delle Terme di Caracalla (oggi restaurato e visibile)

- Mitreo di Santa Prisca

- Mitreo del Circo Massimo

- Mitreo di Sutri (Viterbo)

Mitrei di Ostia:

- Mitreo delle 7 sfere

- Mitreo degli animali

- Mitreo delle 7 porte

- Mitreo di Felicissimo

- Mitreo delle Terme

- Mitreo delle Pareti Dipinte

- Mitreo del Palazzo Imperiale

- Mitreo della Planta Pedis

- Mitreo dei Serpenti

- Mitreo di Lucrezio Menandro

- Mitreo della Casa di Diana

Mitrei di Napoli:

- Mitreo nella Crypta Neapolitana (Grotta di Pozzuoli a Posillipo) (ipotesi)

- Mitreo nell’Antro di Mitra a Pizzofalcone (ipotesi)

- Mitreo nell’area archeologica del Carminiello ai Mannesi

Altri mitrei:

- Mitreo di Vulci

- Mitreo di Sutri

- Mitreo di Duino

- Mitreo di Marino (con tauroctonia affrescata)

- Mitreo di Santa Maria Capua Vetere (con tauroctonia affrescata)

Corax (Corvo): associato a Mercurio. Simboli: corvo, cadduceo, ariete, tartaruga, lira, vaso.

Cryphius o Nymphus (Crisalide): associato a Venere. In questo grado sembra fosse richiesta la castità. Simboli: serpente, diadema, lucerna.

Miles (Soldato): associato a Marte. Tertulliano ci dice che il candidato doveva combattere contro un uomo con la spada per conquistare la corona. Il neofita doveva inginocchiarsi, nudo, bendato e con le mani legate. Veniva poi offerta una corona sulla punta di una lancia. Una volta incoronato, le corde andavano tagliate con un solo colpo della lancia e tolta la benda. Rimuoveva poi la corona dalla testa e la poneva sulla spalla, dicendo: “Mithra è la mia sola corona“. Simboli: scorpione, gambero, elmo, lancia , berretto frigio, bisaccia.

Leo (Leone): associato a Giove, rappresenta il fuoco. Per questo ai leoni non erano permesso di toccare acqua durante il rituale, ed invece il miele era offerto all’iniziato per lavare le mani e per ungersi la lingua. I leoni portavano il cibo per il pasto rituale che era preparato da quelli dei gradi inferiori. Gli impegni dei leoni includevano il controllo della fiamma dell’altare sacro. Il banchetto rituale, costituito da pane e vino, rappresentava l’ultima cena di Mithra con i suoi compagni, prima della sua ascesa al cielo sul carro del Sole. Simboli: cane, cipresso, alloro, folgore, l’aquila, vespa. “Accipe thuricremos, pater accipe sancte leones, per quos thura damus, per quos consumimur ipsi.” “Accetta amichevolmente, santo Padre, i Leoni che bruciano l’incenso, attraverso essi noi spargiamo l’incenso, attraverso essi anche noi finiremo”

Perses (Persiano): Associato alla Luna. Il Persiano è Cautopates, il pastore con la torcia abbassata. L’iniziato, che ha indagato il buio notturno di se stesso, era purificato con il miele, perché era sotto la protezione della luna. Simboli che appartengono a questo grado: arco, faretra, bastone, falce di luna, civetta, usignolo, archi, acinace, chivi, brocca, delfino, treppiede, spiga.

Heliodromus (Heliodromo): Associato al Sole. L’ Heliodromo è Cautes, che solleva la torcia e preannuncia il sorgere del Sole. La nascita della coscienza. Simboli: corona a sette raggi, torcia, sferza, spiga, globo, gallo, lucertola, coccodrillo, palma.

Pater (padre): L’ultimo grado, associato a Saturno, la restaurazione mediante Saturno dell’Era dell’Oro ….redeunt Saturnia regna. Rappresentante sulla terra di Mithra, cappello e pantaloni rossi, con un bastone dalla punta ricurva: il pastorale, il contatto con la Terra. Nel mitreo di S. Prisca il Pater è seduto sul trono e gli iniziati gli sfilano innanzi.

Bibl.: Fr. Cumont, Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, voll. 2, Parigi 1896-99; id., Les mystères de Mithra, 3ª ed., Bruxelles 1913 (ediz. ted. curata da K. Latte, Lipsia 1923); A. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, Lipsia 1903, 2ª ed., 1910; J. Leipoldt, Die Religion des Mithra, in Bilderatlas zur Religionsgeschichte, XV, Lipsia 1930; A. Minto, Scoperta di una cripta mitriaca a S. Maria Capua Vetere, in Notizie degli scavi, 1924, p. 523 segg.; Mitrei ad Ostia, in Notizie degli scavi, 1909, p. 17; 1915, pp. 327, 333; 1920, p. 162; 1924, p. 69; F. Behn, Das Mithrasheiligtum zu Dieburg, Berlino 1928; L. Campi, Il culto di Mitra nella Naunia, in Archivio trentino, 1909; F. Saxl, Mithras: typologisches Untersuchungen, Berlino 1931.

Fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/mitraismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/

Categorie:B30.03- Religioni iraniche, P05.05- Religioni, mitologie e arti iraniche

Lascia un commento